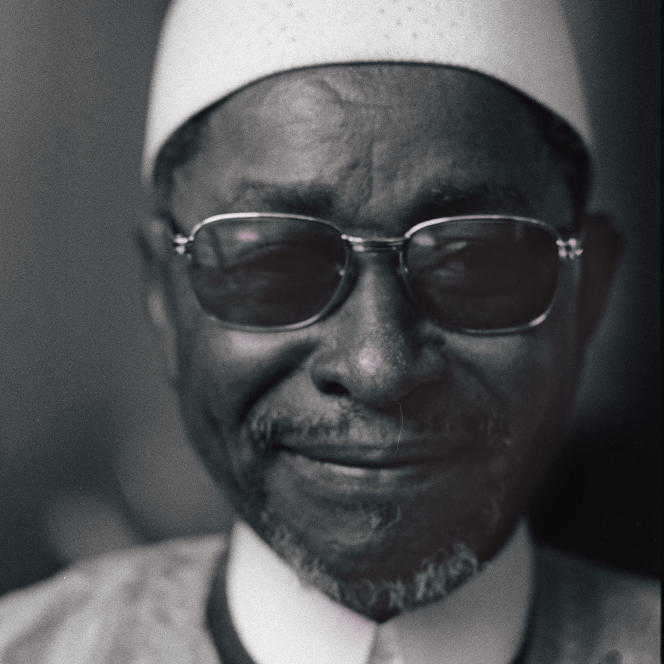

A la (re)découverte des classiques africains (3). Dans ce chef-d’œuvre publié en France en 1991, Amadou Hampaté Bâ allie l’art du conteur et la précision de l’historien, défendant avec ardeur les cultures africaines.

« Je suis, je n’ai jamais cessé d’être un enfant ». Amadou Hampâté Bâ, l’homme qui se décrivait ainsi modestement en éternel élève curieux du monde, incarne pourtant à bien des égards l’archétype du « sage africain ». Il est l’auteur de la formule maintes fois reprise : « En Afrique, un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » Ces paroles prononcées à l’Unesco au début des années 1960 expriment ce que fut la préoccupation centrale de son existence : faire connaître et reconnaître la richesse du patrimoine culturel oral africain, menacé de disparition dans la grande mutation du monde.

Né en 1900 au Mali, Hampâté Bâ, qui fut successivement fonctionnaire, chercheur et diplomate, a consacré sa vie à la collecte et à la transcription de centaines de contes, proverbes et légendes des cultures peules et bambara d’Afrique de l’Ouest. C’est dans cette perspective qu’il rédige ses Mémoires, dont le premier volume, Amkoullel, l’enfant peul, paru en 1991 (éd. Actes Sud) fait date.

Car ce récit est bien plus qu’une suite anecdotique de souvenirs de jeunesse. L’éditeur et critique Bernard Magnier en souligne l’importance littéraire : « Hampâté Bâ y fait véritablement œuvre de mémorialiste et d’autobiographe, mais aussi d’historien. C’est le témoignage de première main d’un homme qui a passé les quatre-vingt-dix premières années du XXe siècle sur le continent. Il n’y en a pas beaucoup de cette teneur, avec un style où se rencontrent à la fois le conteur et la véracité des faits. »

Le livre d’Hampâté Bâ constitue de fait une véritable initiation à son univers. Dès les premières pages, l’écrivain happe le lecteur avec un itinéraire riche en péripéties. On le suit enfant, recevant d’abord une éducation africaine traditionnelle. « Élevé dans la famille d’un oncle chef de province qui avait à sa cour des traditionalistes, je devais assister à tout ce qui se disait, explique-t-il. Koullel, qui était le plus grand conteur de la boucle du Niger, était rattaché à la personne de mon oncle. J’ai tellement retenu les proverbes, maximes, contes initiatiques, drolatiques, contes sur les métiers, la parole… qu’on m’a surnommé Am [le petit] Koullel. »

« Ecrivain temporaire »

On appréhende sa généalogie familiale, ses coutumes, l’organisation de sa communauté avant et après l’arrivée des Blancs. Riche de cette première formation, il devient le disciple d’un maître spirituel, à l’école coranique. Enfin, il se retrouve sur les bancs de l’école française, découvrant après l’art de la parole et l’élévation de l’esprit, le pouvoir de l’écrit. Il tente de s’enfuir, mais est rattrapé et paradoxalement sommé de repasser pour la deuxième fois son certificat d’études.

A l’âge de 20 ans, il refuse de rejoindre l’Ecole normale William-Ponty au Sénégal, afin de ne pas s’éloigner de sa mère. Là encore, l’administration coloniale le sanctionne en l’envoyant au loin, en Haute-Volta, le futur Burkina Faso, avec le titre alambiqué d’« écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable ».

A ces passages teintés d’humour et d’ironie succèdent des moments plus graves, comme ceux où l’écrivain évoque la Grande Guerre (1914-1918) et son impact à venir sur les populations africaines : « Un branlement sourd agitait la population et pas seulement à Bandiagara. Chacun sentait que quelque chose n’allait pas au pays des Blancs. On redoutait le pire. Dans la nuit du 3 au 4 août 1914, les clairons du bataillon se mirent à trompeter, émettant des notes de mauvais augure. » Hampâté Bâ est finalement formé comme fonctionnaire dans la hiérarchie « indigène ».

Là encore, la situation est décrite avec malice : « Avant le départ, ma mère m’offrit une tenue coloniale complète, ainsi qu’il seyait à un jeune employé blanc-noir de l’administration : un complet en gabardine, un complet en toile drill blanche (…) un casque colonial – indispensable à mon prestige ! – et pour finir, les symboles mêmes de mon statut : une canne européenne, une paire de lunettes noires et même un pince-nez ! »

Durant tout son parcours, l’homme garde en tête sa véritable mission de vie et poursuit son travail de mémoire. Lorsque, en 1942, le scientifique Théodore Monod le recrute à l’Institut français d’Afrique noire (IFAN), il peut enfin jouir du cadre idéal pour mener ses recherches. Il accumule de très nombreux cahiers, textes et manuscrits. « L’écriture est la photographie du savoir, ce n’est pas le savoir », explique celui qui s’estime quant à lui « diplômé de la grande université de la parole enseignée à l’ombre des baobabs ».

Avec sa disparition, en 1991, le monde perd non seulement le témoin privilégié d’une époque, mais aussi un défenseur infatigable des traditions africaines. Il aura su, fort heureusement, s’en faire le passeur grâce à ses milliers de pages de « parole couchée sur le papier ». Car le héraut de l’oralité était aussi un maître de la plume.

No responses yet