Une enfance sous Hissène Habré

Avec le premier tome de Djarabane, le dessinateur tchadien Adjim Danngar revisite son enfance à Sarh et à N’Djamena dans les années 1980. Une balade entre réalisme et poésie, sous le regard des soldats de « Hache-Hache ». Adrien Vial > 24 février 2023

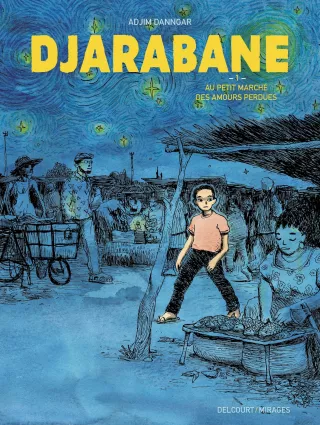

Djarabane. Au petit marché des amours perdues (tome 1), d’Adjim Danngar, éditions Delcourt, 192 pages, 24 euros.

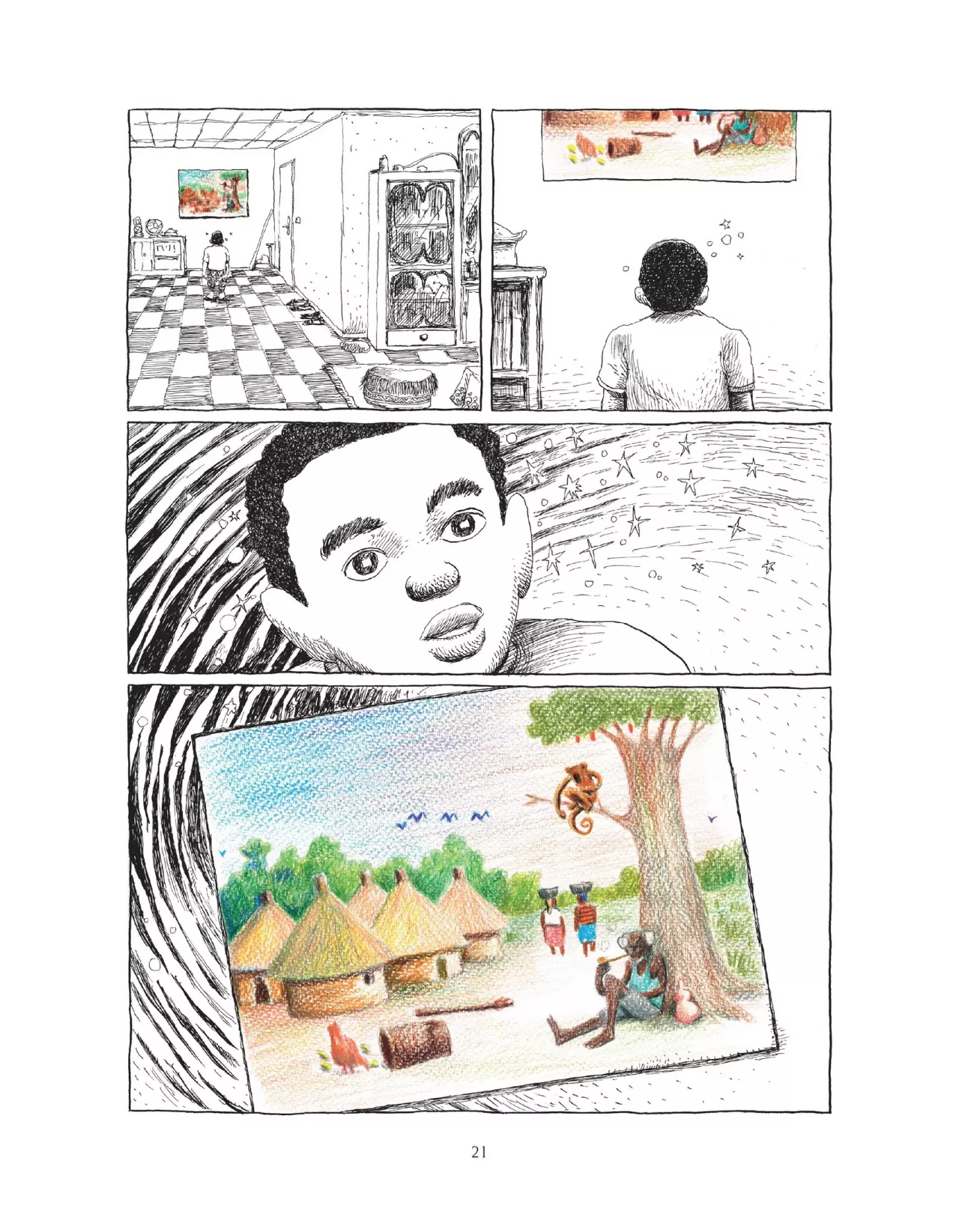

Tout au fond de la mémoire d’Adjim Danngar, il y a un tableau aux couleurs vives accroché au mur du salon, dans la maison de ses parents, à Sarh. « Mon premier souvenir ? C’est vraiment ce tableau avec le singe que j’ai représenté dans Djarabane, confie le jeune dessinateur tchadien, qui vient de publier son premier roman graphique aux éditions Delcourt. C’est la première image qui a attiré mon attention alors que je devais avoir 4 ou 5 ans. C’est un tableau qui me paraissait hors du temps, il y a un vieillard assis sous son manguier en train de fumer sa pipe, un singe perché dans les branches au-dessus de lui, une poule qui picore des graines tombées d’un mortier renversé, quelques cases et, en arrière-plan, deux femmes portant des calebasses. Le ciel est bleu, des oiseaux volent… »

Des souvenirs d’une extrême précision et une aptitude à les rendre par le dessin, c’est ce qui fait de Djarabane un récit initiatique précieux. Tout en distordant légèrement la réalité, Adjim Danngar raconte son quotidien dans le Tchad des années 1980 et comment il y a grandi. Le livre s’ouvre à Sarh en 1984 – Adjim Danngar avait 2 ans cette année-là – alors que Kandji, le double de l’auteur, n’est encore qu’un gamin ; il se termine à N’Djamena quelque 200 pages plus loin, au moment où Kandji s’apprête à entrer dans l’âge adulte. Précis, le trait de Danngar restitue l’ambiance de la ville, de ses rues les plus animées à ses faubourgs, plus calmes, en bordure de brousse, territoire infini des explorations enfantines.

Comme Kandji, Adjim Danngar, fils d’un père enseignant en sciences et d’une mère ancienne championne de sprint du Tchad, a grandi à Sarh. Jusqu’à ses 7 ans, il est resté dans cette ville baignée par le fleuve Chari, dans le sud du pays, non loin de la frontière centrafricaine.

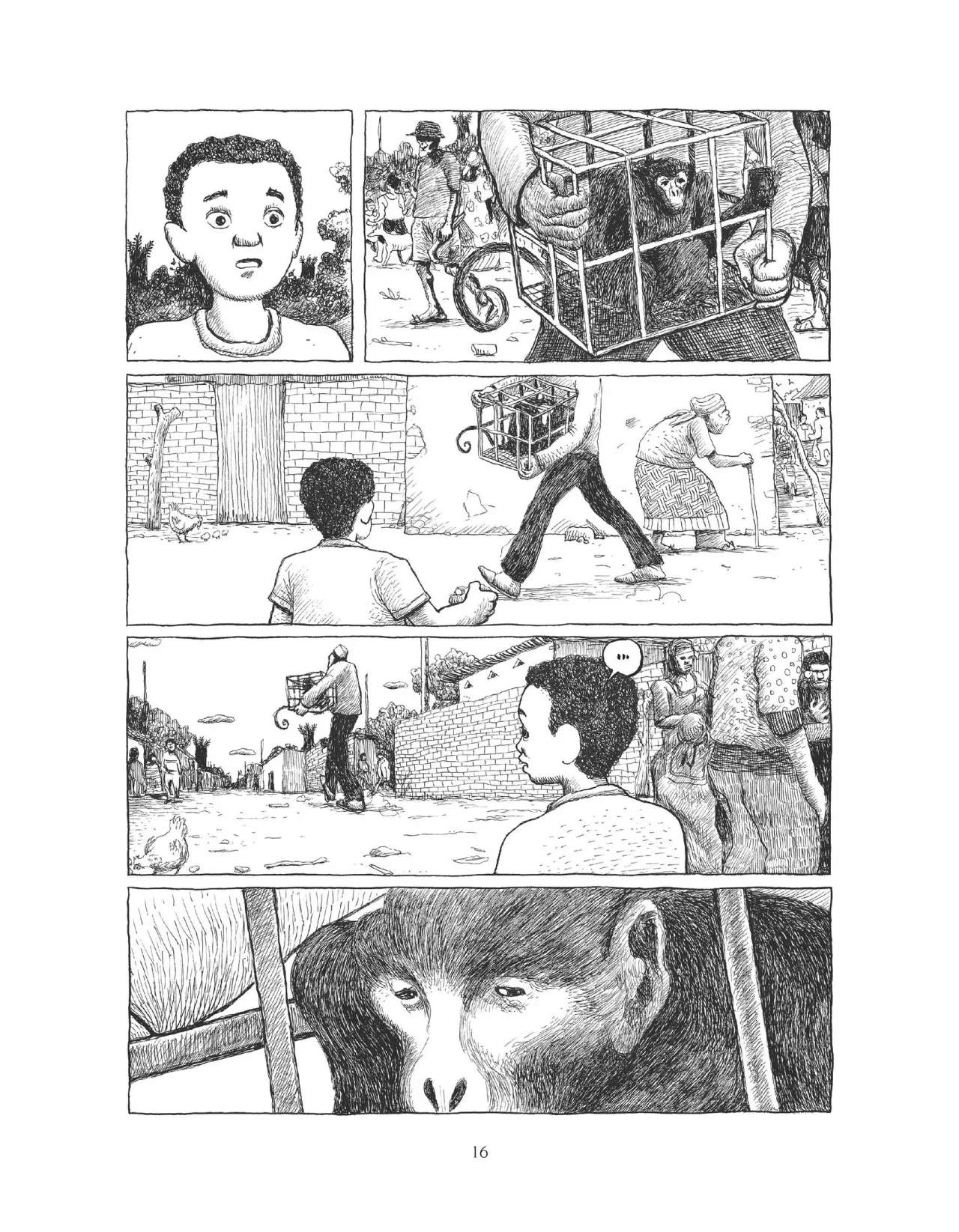

Ma vie à Sarh a été une période merveilleuse de découvertes, se souvient le dessinateur. J’étais un enfant qui découvrait la beauté sur une sorte d’îlot paradisiaque. Je me souviens de la moto de mon père. Quand je rentrais de l’école, j’accourais pour qu’il me prenne avec lui et j’adorais ressentir la vitesse, le vent dans mes cheveux. Je me souviens aussi qu’un de mes oncles élevait des bœufs, et je voulais faire comme lui, j’étais fasciné. Je voulais même avoir un veau que j’aurais pu tenir en laisse et je n’arrêtais pas de le réclamer à ma mère. Ce que j’ai retranscris dans Djarabane avec ce singe que Kandji rêve de délivrer.

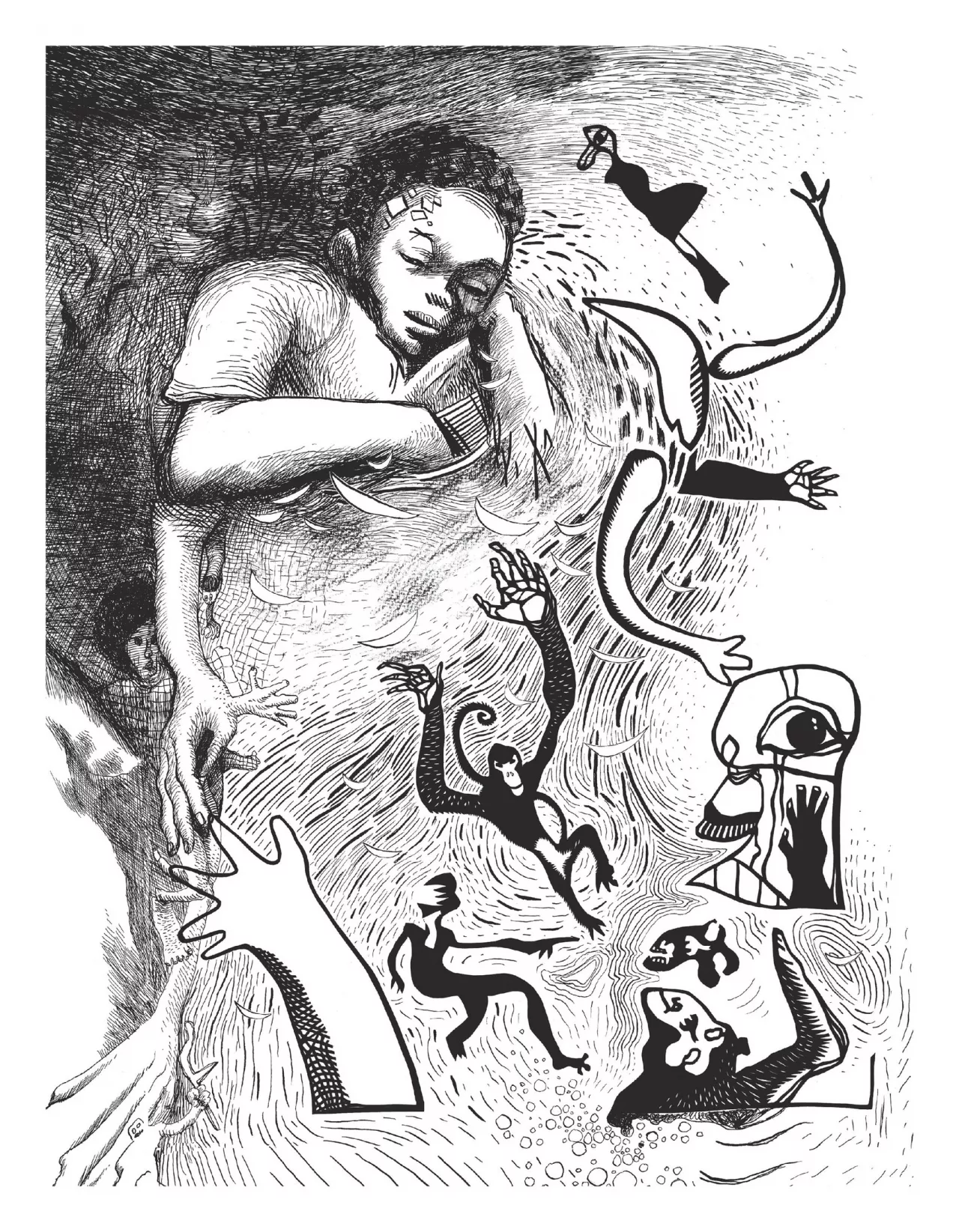

Tout le début du roman graphique est en effet une déambulation dans l’enfance et dans la ville, à la rencontre de ses personnages – Zarathoustra le fou qui griffonne au charbon sur des bouts de papier ; Mango le philosophe désœuvré, ancien étudiant à Leningrad ; Absakine, le préfet de Sarh qui arpente la ville avec un singe en cage sous le bras ; et puis les buveurs de bili (bière à base de mil et de sorgho rouge), et puis les gosses toujours avides d’aventures… Entre réalisme et onirisme, Danngar restitue la magie des années où la vie est toujours un jeu, pas forcément innocent, où le surnaturel peut s’inviter au détour d’un chemin. « J’ai essayé de raconter nos jeux d’enfants et l’école buissonnière, dit-il. Nous adorions partir escalader des termitières ou faire la chasse aux sauterelles. »

« Doucement, Rébé. Les murs ont des oreilles »

Mais l’enfant qui joue dans les flaques quand la pluie se met à tomber ne peut totalement ignorer les signes de la guerre et le poids de la dictature. En 1973, la Libye a envahi la bande d’Aouzou, puis l’a annexée trois ans plus tard. À N’Djamena, Hissène Habré – HH – règne en maître depuis 1982. Quant à l’ancien colonisateur français, botté et casqué, il n’est jamais très loin. Kandji peut entendre les discussions de ses parents :

« – Le pays va mal, Jérôme, il va très mal. […] Sarh empeste le militaire. Il paraît qu’ils viennent de la RCA [NDLR : République centrafricaine].

– Oui, le reste de l’opération Orque. Il serait plus sage d’éviter leur chemin…

– Surtout les fous de Hache-Hache. Ils iront tous en enfer.

– Doucement, Rébé. Les murs ont des oreilles. »

Abonnez-vous gratuitement à la lettre d’information hebdomadaire d’Afrique XXI

« La guerre, c’était loin, se souvient Adjim Danngar. Mais je voyais des groupes de militaires tout le temps, les Français qu’on appelait “Gobi”, et bien sûr les Tchadiens, à pied ou dans leurs pick-up. Tout le temps. » Tel son héros, Danngar a rejoint la capitale tchadienne en 1989, son père ayant été affecté comme enseignant au lycée technique industriel de N’Djamena.

Le voyage a été une suite de moments magiques, se souvient l’artiste. Nous étions assis tout en haut d’un gros camion Mercedes, au-dessus des marchandises. Nous avons passé 48 heures à traverser les superbes paysages du Tchad ; nous avons dormi à la belle étoile. Cela m’a beaucoup marqué. En entrant dans la capitale, nous sommes passés par le petit pont de Chagoua qui relie la ville au Cameroun et qui, à l’époque, était à sens unique. Du haut de notre camion, nous ne voyions pas la route mais seulement les flots du fleuve Chari. J’avais l’impression qu’on roulait sur l’eau. À l’époque déjà, j’étais très attentif à ce qui se passait autour de moi, et aujourd’hui je revois souvent ces souvenirs en images.

Un drame a lieu, pourtant, au cours du voyage : les cordes maintenant les affaires de sa famille se rompent et tout se fracasse au sol. Le tableau représentant l’homme au singe ne survivra pas à la chute. « Après, je n’ai jamais cessé de repenser à ce tableau. »

Naissance d’une vocation ? « J’ai toujours dessiné, mais en arrivant à N’Djamena, cela s’est accentué. En CM1, par exemple, il y avait ces “cahiers d’amitié” que l’on s’échangeait entre meilleurs amis. J’ai vite gagné un petit rôle de dessinateur à l’école. À la maison aussi. J’avais fabriqué un petit appareil photo en argile avec lequel je faisais semblant de photographier les femmes qui venaient se faire tresser par ma mère. Ensuite, je dessinais la photo et je la vendais pour quelques centaines de francs CFA. Cela me permettait d’aller voir les films de Jackie Chan et de Sylvester Stallone. »

Un superhéros « qui casse la gueule aux dictateurs »

Connaissant son talent, les grands du quartier lui apportent des bandes dessinées, parmi lesquelles les aventures de Tintin. « Je suis devenu accroc, confie Danngar. Je voulais dessiner tous les personnages de Hergé, et surtout le capitaine Haddock. » Un peu plus tard, le marché noir lui permettra de se fournir en BD plus corrosives que les traditionnels albums d’Astérix ou de Lucky Luke : Fluide glacial, L’Écho des savanes.

Peu à peu, le dessin s’impose dans l’emploi du temps de celui qui est successivement élève à l’école Le Réveil, au collège Jimmy-Carter et au lycée technique industriel. Ses notes s’en ressentent. Les conseils, dans ce genre de cas, sont à double tranchant. Pour améliorer son orthographe et sa grammaire, on le pousse à se rendre au Centre culturel français. Mais là, il découvre la puissance du dessin en noir et blanc d’Alberto Breccia et la sensualité de celui de François Bourgeon dans Les Passagers du vent. Cette dernière bande dessinée est un véritable choc. « Cela parlait de l’esclavage… Je me souviens d’une image qui m’a bouleversé : un personnage africain armé d’un fusil fait face à un lion, mais dans sa ligne de mire il y a une Européenne qui pourrait être blessée par un tir. L’Africain se laisse manger… »

À force de copier les héros des autres, Danngar finit par créer le sien. « Les bandes dessinées que je lisais, Arsène Lupin, Spiderman, ne parlaient pas de ce qu’il y avait autour de moi, raconte-t-il. Je voulais un superhéros qui casse la gueule aux dictateurs ! J’en ai fait une trentaine de pages. Mon père était très heureux, il les a agrafées pour composer un livre. » Il faut dire que son paternel est un syndicaliste engagé « qui a en horreur le commerce et la politique politicienne ».

Les réjouissances seront cependant de courte durée. Quand Adjim Danngar rejoint l’atelier Bulles du Chari où se retrouvent les dessinateurs tchadiens, il comprend qu’il a encore bien du chemin à parcourir pour atteindre leur niveau. Alors il s’y colle, toute la journée. « J’étais complètement dans le dessin, c’était boulimique, je n’avais plus envie de rien d’autre, affirme-t-il. C’est là que mes problèmes ont commencé. » Son père accepte mal cette obsession et le mauvais exemple qu’il donne à ses frères et sœurs. Sa mère, tout en donnant raison à son père, le soutient du bout des lèvres.

« La caricature de presse, c’est l’insolence »

Pour se sortir de cette mauvaise passe, il fait le minimum pour décrocher son bac et se lance dans le dessin de presse : « Les journaux étaient là, j’avais de la colère et je voulais l’exprimer. La caricature de presse, c’est l’insolence, la transgression. Avec le temps, on se rend parfois compte que ce sont des coups d’épée dans l’eau. » Parmi ses modèles, Mangué Louis René, alias MLR, qui dessinait à N’Djamena Bi-Hebdo, et Tcha, qui officiait pour Le Temps et Notre-Temps. Le tome 1 de Djarabane raconte la quête de Kandji différemment : après la mort de son père, tué par une balle perdue, et la mainmise de son oncle sur ses biens, l’enfant trouve refuge dans le dessin de trompe-l’œil et la quête de l’artiste inconnu ayant peint le tableau de l’homme au singe…

Si le premier tome s’interrompt à ce moment (deux tomes supplémentaires sont à venir), c’est d’une voix douce qu’Adjim Danngar raconte la suite de son propre parcours. Devenu dessinateur de presse, il s’exprime avec virulence dans Rafigui et dans Le Miroir. « L’injustice me mettait en colère. Une personne de l’ethnie du président pouvait gifler n’importe qui dans la rue sans être inquiété, cela m’insupportait… Aujourd’hui encore, les divisions sont très fortes, les Tchadiens ne veulent plus vivre ensemble. »

En 2004, Adjim Danngar quitte le Tchad après avoir été la cible de menaces, et demande l’asile politique en France – qu’il obtient grâce à l’appui de Reporter sans frontières (RSF) et de la Maison des journalistes. Dans l’Hexagone, il gagne sa vie comme webdesigner ou en offrant à diverses associations une assistance multimédia. Ce n’est qu’à partir de 2012 qu’il commence à vivre de son dessin.

Cette même année, la mort de ses parents le pousse à regarder en arrière et à ordonner ses souvenirs d’enfance – lieux, personnages, décors. Lentement, l’idée de Djarabane se met en place, et ce n’est que huit ans plus tard, en 2020, qu’il commencera à démarcher les éditeurs avec une quarantaine de pages complétées. Le résultat est là, une célébration de l’enfance qui laisse entrevoir les menaces d’un avenir incertain – comme ces avions militaires survolant sans cesse les faubourgs de N’Djamena.

De ses liens avec le Tchad, Adjim Danngar dit seulement : « J’ai encore de la famille là-bas, et c’est le pays de mon enfance. » Il a tout de même suivi de près le procès de Hache-Hache, au Sénégal, en 2016 : « Hissène Habré s’est emmuré dans un silence regrettable et s’est donné en spectacle contre la justice, à Dakar. Bien dommage qu’il n’ait rien dit sur ses huit ans de règne dans la terreur. » De la France, où il vit, et qui reste très impliquée – notamment militairement – au Tchad, il dit : « Dans son aventure impérialiste, la France défend ses intérêts… Mais la France a aussi un projet de société qui fait que l’on s’inquiète pour un seul Français en difficulté. Mon problème, c’est qu’au Tchad, on laisse des milliers de personnes de côté et tout le monde s’en fiche. »

No responses yet