Enquête« Les chansons de l’enfer » (4/6). Au sortir de la guerre et de ses soixante-six mois de détention dans un camp de concentration, « Alex » peine à reprendre goût à la vie. Mais, au fil des rencontres, il se rapproche d’autres rescapés pour archiver leurs souvenirs et leurs chansons.

Comme il est curieux, ce petit homme sans âge, flottant dans son costume élimé. Il trimballe, pour unique bagage, son appareil photo Flexaret. Un bijou de la technologie tchécoslovaque, dit-il en connaisseur. Dans les villages de la Malopolska, autour de la ville polonaise de Cracovie, tout le monde reconnaît sa silhouette : il n’y a pas meilleur photographe ambulant que cet étrange artiste, un peu perdu dans son monde. Les jeunes mariés prennent la pose : un regard tendre sur le parvis de l’église, un baiser furtif depuis le pont enjambant la Vistule… Le portraitiste fige les petits bonheurs de la Pologne rurale des années 1950, à peine relevée des douleurs de la guerre, déjà étouffée sous le joug du stalinisme.

Pourtant, derrière le viseur, l’œil du photographe ne peut dissiper la noirceur d’un passé qui le poursuit sans relâche. Depuis sa libération du camp de concentration de Sachsenhausen, dix ans plus tôt, Aleksander Kulisiewicz, « Alex » pour ses amis, vit hanté par des démons. Chaque nuit, ils reviennent danser leur triste sarabande sur les centaines de mélodies incrustées dans son incroyable mémoire, depuis qu’il les a recueillies comme autant de testaments musicaux auprès de ses camarades déportés. Maintenant qu’il est libre, elles tournent et tournent dans sa tête, à le rendre fou.

Après ses soixante-six mois de captivité, sa vie est passée en avance rapide. Lui-même semble vieillir en accéléré. Guéri de la tuberculose, il s’enferme dans une routine sans ambition, faussement réconfortante. Ayant renoncé à ses études de droit entamées avant la guerre, il survit grâce aux coupons pour la nourriture, d’abord avec son vieux père, au 10, rue Sebastiana, puis dans des locations crasseuses. Il se marie sur un coup de tête, devient père sans conviction, entame une procédure de divorce.

Il a bien goût éà quelques années moins pénibles (1947-1953), en tant que correspondant à Prague d’un journal polonais, Dziennik Polski, mais l’expérience s’est interrompue en raison de son refus d’être encarté au Parti communiste. Au moins a-t-il accompli dans la capitale tchécoslovaque une mission fondamentale à ses yeux : enregistrer aux studios A-R Jüdischer Todessang, la chanson-testament de son ami Martin Rosenberg – alias Rosebery d’Arguto, mort à Auschwitz quelques semaines après lui avoir fait promettre de transmettre au monde cette mélopée ténébreuse. Pour l’instant, cet enregistrement est à usage personnel, mais il a tenu sa promesse.

Petits boulots

A son retour en Pologne, en 1953, Alex a fait toutes sortes de petits boulots. Photographe, donc, mais également balayeur, employé dans une usine d’embouteillage d’eau minérale. Pour une poignée de zlotys, il a aussi joué les extras dans des boutiques ou des manufactures. L’artiste d’avant-guerre n’est plus qu’un acrobate rouillé, une ombre triste, comptant dans son entourage, à Cracovie, le psychiatre Antoni Kepinski, spécialiste du « KZ-syndrome », ce traumatisme lié à l’enferment dans les camps.

Un jour de 1956, alors qu’Alex nettoie les vitres d’un bâtiment officiel, un apparatchik sort à sa rencontre. Son visage lui est familier… Ce cadre du Parti fut lui aussi détenu à Sachsenhausen. Il n’a pas oublié Alex, ni sa façon de remonter le moral de ses compagnons avec ses chansons fredonnées au fond du block, une fois la nuit tombée. « Que fais-tu là, Alex ? C’est une blague ? » L’homme peine à croire que cet érudit, cet homme doté d’une si fabuleuse mémoire, en soit réduit à frotter les carreaux, un chiffon à la main. « J’ai un travail pour toi… »

Cette fois, il ne s’agit pas d’un job à trois sous, mais bien d’une combine géniale où ses talents de comédien seront mis à l’épreuve. Aleksander Kulisiewicz est embauché comme représentant des ventes de l’agence de presse Prasa-Ksiazka-Ruch, réservée aux cadres du Parti et aux dirigeants des usines. Acte I : complimenter le client potentiel. Acte II : parler des succès du régime et de son avenir radieux. Acte III : faire signer le bon de commande. En réalité, le risque d’échec est limité, les clients sont pour ainsi dire obligés de s’abonner et paient avec l’argent du Parti.

Pour Alex, cette mascarade présente bien des avantages : le salaire est bon, il voit du pays, mange au restaurant, dort à l’hôtel. Surtout, il organise son temps à sa convenance. Dès lors,ces pérégrinations vont prendre une autre tournure. A chaque ville traversée – Poznan, Wroclaw, Varsovie… –, les voix du camp se rappellent à lui avec plus d’insistance. Il sait que, perdus dans l’anonymat de ces grandes cités, des rescapés silencieux ont repris le cours de leur existence. Comme lui, ils ont en tête des musiques et des chansons obsédantes, héritages du temps où le fait de composer ou de chantonner en secret les aidait à survivre.

La quête se poursuit

Après sa courte journée de travail, Aleksander Kulisiewicz tombe sa veste de VRP pour redevenir l’Alex de Sachsenhausen, l’archiviste des chansons-testaments. Il est temps de compléter ce qu’il appelait autrefois son « reportage poétique », cette quête entreprise au sein de ce camp, où furent détenus plus de 200 000 prisonniers entre 1936 et 1945. Pour cela, il lui faudra retrouver des survivants, pousser la porte de « clubs » bien différents des cabarets interlopes qu’il appréciait tant avant-guerre. Les rendez-vous inscrits sur son agenda de voyageur ont désormais pour noms Klub Dachau, Klub Majdanek, Klub Mauthausen-Gusen… Des associations de victimes.

Dans la pénombre d’arrière-salles de cafés, de classes d’université, de locaux associatifs, il ne compte plus sur sa seule mémoire pour conserver les chansons de l’enfer. Face aux rescapés prêts à témoigner, il noircit des carnets de notes, y retranscrit les paroles, mais aussi le contexte, l’histoire du prisonnier, la vie du camp. De sa sacoche, il sort un enregistreur à cassettes acheté pour l’occasion. « Je t’écoute… », dit-il avant d’appuyer sur « Rec ». Alors, les mélodies lointaines lui sont soufflées comme autant de confidences.

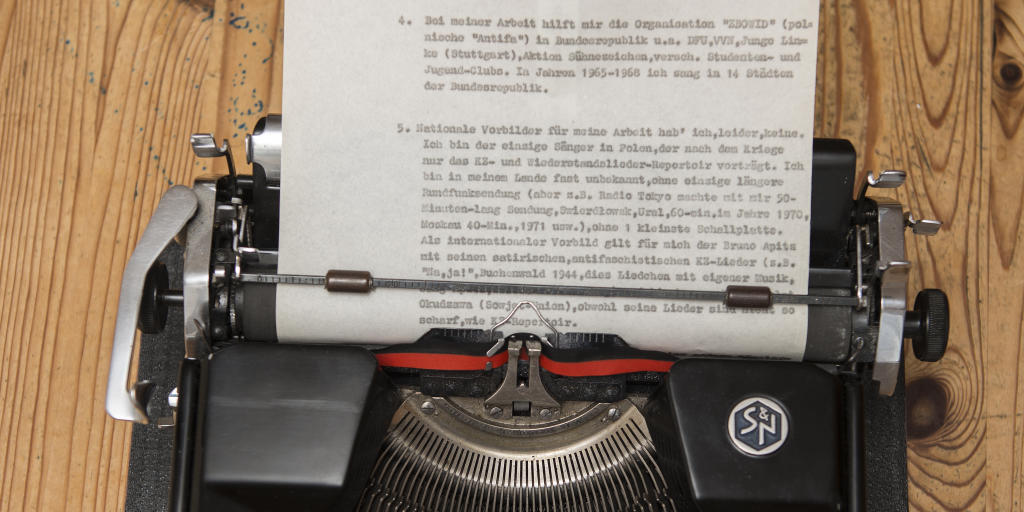

Les anciens de « Sachso » – ainsi surnomment-ils le camp – sont les premiers à se livrer ainsi. Puis, le bouche-à-oreille aidant, Alex élargit son champ d’action et gagne en crédibilité auprès d’autres survivants, prêts à l’accueillir et à « transmettre ». Il note tout : les mélodies sans paroles, les paroles sans mélodies. Pour taper ses notes et ses correspondances, il investit dans une machine à écrire, une rutilante Erika noire.

A la manière d’un détective, Alex remonte les pistes vers les « compositeurs », les vivants comme les morts. Parmi les trésors accumulés dans son modeste appartement de Cracovie, on trouve aussi bien des odes à la pomme de terre (denrée de luxe en détention) que des rengaines grivoises, ou des œuvres si complexes qu’il peine à les déchiffrer… Car certains ont pu miraculeusement sauver leurs partitions. Par exemple Jozef Kropinski, un compositeur berlinoisarrêté pour avoir écrit, comme Alex, dans un journal clandestin. Pour l’ancien de « Sachso », ce musicien est un géant, un maître qui parvint à composer plus de 400 morceaux de nuit, caché dans le laboratoire de pathologieattenant au crématorium de Buchenwald.

Répertorier les chants des camps

Mais qui d’autre que lui veut les écouter, ces œuvres maudites ? En Pologne comme ailleurs, le temps est à l’amnésie collective. La douleur est trop vive, et ce type bizarre prêt à harceler les familles endeuillées, à bousculer les archivistes des camps, a tout d’un oiseau de mauvais augure. Il se fâche avec les directeurs de musée, insulte ceux qui le somment d’arrêter sa mission. Pas question : collecter, collecter toujours, tel est son moteur, au nom de ses camarades morts « là-bas », comme il dit, et de tous les autres à présent.

Un jour de voyage en train, il fait la connaissance d’une voisine de wagon, Barbara. Cette apprentie vétérinaire est une femme de grande culture, fille de Tadeusz Seweryn, héros charismatique de la résistance de Cracovie.Il l’épouse peu de temps après leur rencontre, leur fils Krzysztof naît en 1961. Alex s’apaise un temps. Il se met à la peinture, composant des portraits pleins de couleurs, de sa femme, de leur enfant, des vues de la rivière Olza de sa jeunesse…

Mais ce grand blessé est incapable de mener une vie de famille tranquille. Il ne sait que saboter son bonheur. Le voici qui bourlingue, disparaît, s’enferme, laissant peu à peu l’appartement s’envahir de montagnes de partitions et de notices dactylographiées. Il entreprend une méthode de classification scientifique, par camp, par pays, par style de musique et de chants. Il rature, corrige, complète, recommence sans fin.

En 1963, un appel en provenance de Berlin-Est vient chambouler cette routine. Une ethnomusicologue de l’Académie des arts berlinoise, la professeure Inge Lammel, a besoin de lui pour répertorier les chants de résistance des camps dans le cadre d’un projet universitaire. Alex, marginal en Pologne, voit là un signe du destin. Il prend sa sacoche et grimpe dans un train en direction de Berlin. Sachsenhausen n’était qu’à 30 kilomètres de là.

A Berlin-Est, il fait la connaissance de collaborateurs singuliers : les membres du Comité des combattants de la résistance antifasciste. Lui, le rebelle polonais des années 1930, l’apprenti journaliste qui écrivit « Genug Hitler, Heil Butter » (« A bas Hitler, vive le beurre ») dans un journal étudiant avant d’être arrêté par la Gestapo, s’associe à présent à la jeunesse antifasciste allemande. Cet homme fluet, à la fine moustache, devient une sorte de vestige ambulant de la terreur passée, le miraculé capable de raconter sans tabous le quotidien d’un camp nazi.

Mais il ne faudrait pas voir en lui qu’un scribe renfrogné. Au fond, il demeure un artiste. Sa voix reste capablede se moduler à l’infini et de transmettre ce qu’il porte en lui depuis « Sachso ». Sa mémoire, elle non plus, ne l’a jamais trahi. Les chansons sont faites pour être chantées, n’est-ce pas ? Les jeunes rêveurs aux cheveux longs sont prêts à l’écouter, et lui se sent de taille à devenir le barde des musiques et chansons de « là-bas ». L’heure est venue de remonter sur scène.

No responses yet